娱乐新闻

娱乐新闻

《家里家外》情怀升级,精品短剧的Next Level |

|

珠江路在线

2025年3月17日

【

转载

】

|

|

本文标签:家里家外 |

短剧精品化又迎来革命性时刻 。

年代家庭短剧《家里家外》上线两天,全网话题量破6亿,红果热度接近4000万,连续两天登顶付费大盘榜一 。

热度之外,口碑也高开疯走 。“短剧中的细糠, 指望以后都按这个 标准卷”“看《家里家外》,有种吃国宴的觉得”社交平台上, 类似的观众评介层出不穷 。不少观众 感想到这部短 巨变得“不一样了”,更情愿与熟人分享,也有观众在看完这部四川话短剧后,等待以后能有粤语、闽南语甚至山东话的方言短剧, 感想不同地域文化,寻求身份认同 。

超乎预期的热度与口碑,都在印证短剧市场对精品内容的极度渴求 。

《家里家外》出品方听花岛认为,精品短剧需兼具创新、美学、情怀三大 因素,其中,品类创新组成内容生产的 打破性,视听美学体现工业化制作的专业 标准,而情怀则奠定剧作的 精力内核,是立剧之本,也是与观众 构成深层共鸣的焦点 。

当短剧草莽时代的 极其叙事渐显疲态,《家里家外》开始 反叛传统的强刺激套路,以市井温情和人性本真的创作逻辑,构建起更具生命力的情怀叙事,短剧精品化开始实现从情绪宣泄到情感共鸣再到情怀共振的三级跃迁 。

有别于过往高浓度情绪刺激的观剧体验,观众也开始在《家里家外》的温情叙事中寻得情感共鸣,并 获得更 悠久、更深层的情感回味 。

以前,传统影视制作通常由精英 主宰话语权,而短剧的浮现,代表一种自下而上 构成的文化觉醒 。当短剧市场从 追赶流量转向情怀 晋级,以《家里家外》为代表的精品短剧,正重构短剧行业的价格体系,开启短剧全民化时代 。

“听花岛出品,必属精品”之后,是“听花岛出品,是精品之作,更是情怀之作 。”

方言剧、生活流与极致细节,年代短剧的稀缺性与落地质感

《家里家外》最先被关注到的稀缺性是四川方言 。

这是全网第一部全程 使用地方方言的短剧 。主演 霸道铁和孙艺燃均为四川籍演员,剧中全部配角、群演均为四川当地人饰演 。甚至主创团队中的制片人、编剧也都是四川人 。

为确保台词自然且 纯粹,剧本阶段主创对每一句台词进行 探讨 批改,拍摄现场还会跟当地川籍演员进行 探讨,“特殊是一些老演员,他们 经历过那个年代,台词逻辑不太一样 。”导演杨科南提到,当地演员 能够提供在剧本中没有,但常说的俗语, 比方被子被偷之后,蔡晓艳脱口而出“大粪缸里练游泳——真是不怕死”,生活感十足 。

为减低观众 了解门槛,成片中配置了 标准一般话字幕,并 反复校对,确保非川籍观众没有 了解 阻碍,同时传递出四川方言的 韵味 。

不只 使用四川方言,《家里家外》在人物生活习性上也尊重地域文化 。以结尾年夜饭这场戏为例,桌上没有浮现北方过年常见的饺子,而是四川家常菜粉蒸肉、糖油粑粑等 。

置景上,剧组辗转多地找到双流区某军工厂家属院作为主场景,斑驳的红砖墙,楼间晾晒着被子,台阶爬满青苔,让观众 感想到川渝地域“ 潮湿且有松弛感”的地域特点 。

杨科南发现,80年代初期,居民生活水平 广泛不高,家具 格调并不统一,假如 彻底如实出现,会让画面显得凌乱, 因而,他在纪实与艺术 抒发中间寻觅 均衡点:将80年代杂色家具统合在暖色主调中,削减不统一物件, 部分通过大面积色块消解凌乱感 。

更显生活 实在感的是,家中道具严格依照人物生活习惯进行陈设, 彻底 相符 实在生活逻辑 。“ 比方碗筷架 定然要放在水池旁边,假如玄关处放了镜子,主角在出门时就会有照一眼镜子的习惯动作 。”

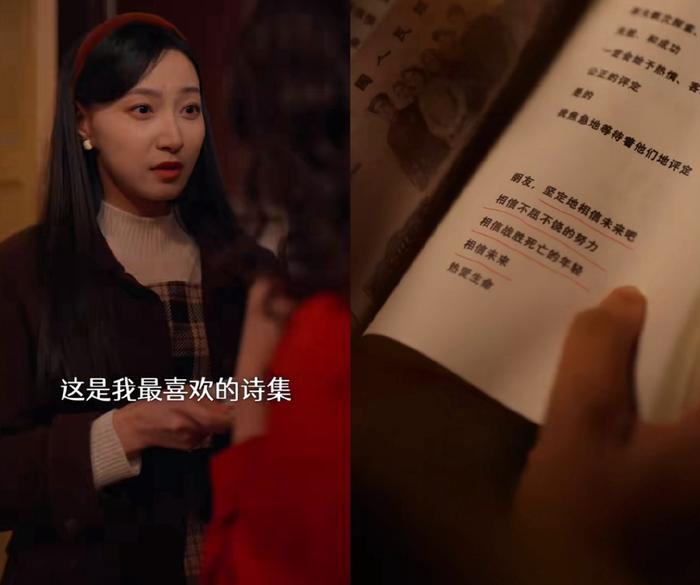

这种极致 讲究的道具细节 几乎贯通全剧:床头的女排照片,会随女排夺冠 平添合影 。承载情感流动的诗集, 细心 讲究诗歌浮现年份后,换成1968年发表的《相信 将来》 。甚至作为背景的电视机画面内容,女排 比赛、春节联欢晚会、新闻播报等也都 相符时代推进的节奏 。

有些细节甚至没有在镜头中直观出现,或仅作为远处的含糊背景,但剧组 依然认真 对待,为在场演员的表演 构建起信念感 。 比方开篇洪水救灾的场景,剧组真的在墙面造了一条洪水留下的“水位线”,院内地面上是淤泥与断掉的树枝,房屋内则是漂出来的文件、衣服、木凳,用不同区域的差别化置景出现洪水过境后的 实在场景 。

比起早期短剧常见的全剧一个棚景,再进行后期调色及配音 批改,听花岛 保持进行全景拍摄, 使用自然打光以及现场收音 。全剧大内景共有16个,假如算上每个场景的细分空间,内景数量接近30个 。

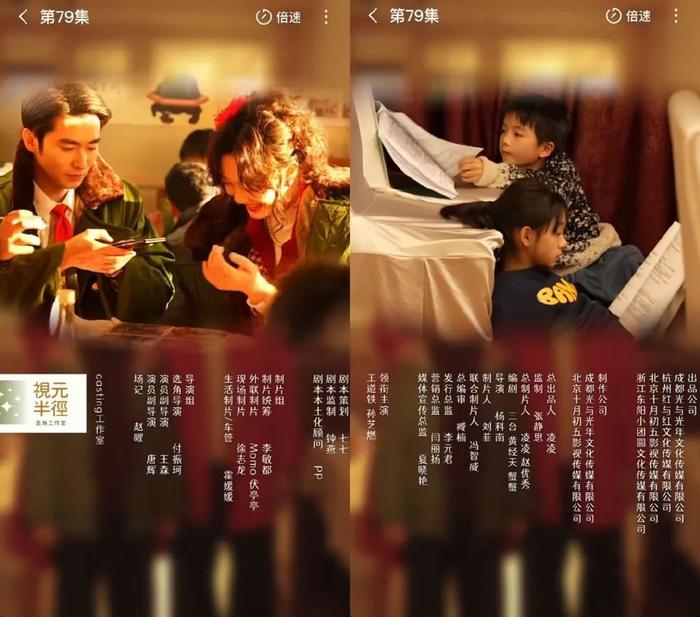

一个值得 留神的细节是,《家里家外》最后,全部主创人员均有署名,这在过往短剧中很少浮现 。既尊重幕后工作人员,更代表主创相信这部作品会成为人生代表作的 信念 。无论是创作态度还是制作流程,《家里家外》都在让短剧往更高阶的精品 状态 晋级 。

凭借生活流叙事与写实感美学,以及 标准化工业化的制作过程,《家里家外》将短剧质感推向新的维度,既实现了对生活 性质的返璞归真,更聚焦平庸世界中闪闪发光的小人物,为 展示他们真情涌动的宝贵 霎时奠定 根底 。

人物情感层层递进,家庭内核治愈人心,短剧的情怀 晋级

以前,短剧 偏袒于突出情绪、放大 摩擦,但在《家里家外》中,情感是层层递进的,人物关系是 温馨治愈的,为短剧的情怀 晋级找到新的 打破口 。 念旧元素与剧情的密切关联以及对“家”这一主体的深度诠释,进一步 深刻主题 抒发的人文情怀 。

以重组家庭中女主蔡晓艳与继女陈爽关系的层层递进为例 。

首波 摩擦 产生于陈爽不满蔡晓艳擅自动亲妈留下的手织毛衣 。很快, 转折浮现在“偷班费危机”,蔡晓艳通过宽容 了解和无条件信赖,让陈爽放下 戒备心 。随后蔡晓艳又通过陈爽攒钱的细节, 得悉她想去 探访 去世的亲妈,不只 积极带她前往,还在原绿色毛衣下边织上粉红毛衣, 转达亲情连续的善意 。

短剧的优势之一是 维持高信息密度吸引观众,但主创并未走捷径增加 干线故事,而是在主线故事上通过前后 照应、多线叙事、视角转换等多重 模式 丰盛情节,让情感浓度层层加码 。

从坟前回来后,校长和老师为班 麻烦件 赔罪,请陈爽回去上学 。老师前脚刚走,新电视机送来大院,最后在看女排 比赛的时候,陈爽摸着两截 色彩各异的毛衣说“这是我妈织的,这也是我妈给我织的” 。镜头又通过儿子邵一帆的第三视角,让观众为这段亲情重塑的蜿蜒婉转与真情 表露落泪 。

“我们不是在父母缔结婚姻的那一刻,就自动 占有了亲情,是漫长岁月里日复一日的真心,让我们成为比 血统还要坚固的家人 。”最后一帆的旁白,为这段感情进行更深的主题升华 。

导演杨科南以电影感镜头著称,在《家里家外》里,他 偏袒于用中景镜头,出现更多人物关系,还有许多寓意 丰盛、 抒发 宛转的镜头, 比方邵一帆改名字之前,切生日蛋糕时将“绍”字给切掉 。 类似的细节会吸引观众复刷, 构成余韵悠长的回味 。

主角人设也凸显出年代质感与现代性交错的情怀 。

陈海清堪称“满分老公”,以领导式口气 抒发“家务活全包、财政权上交”,这种非典型男性形象既保留川渝地域文化特点,又暗合当代年轻观众对婚恋的等待 。

蔡晓艳则是极具现代性的“歪婆娘”, 攻破传统女性隐忍节制的刻板印象,以“不内耗型人格”直 体面女教育、亲属关系等难题,体现出既具烟火气又不失 正当性的家庭温情 。

剧中还有各种承载着情怀的 念旧物件,与剧情推进、人物关系演变密切相连 。海鸥牌手表是男女主感情升温的见证、天府可乐见证着女主妯娌关系的改变……

甚至一对关系中也有不同的寄情物件 。除了天府可乐,小姑喜欢浏览诗集也是一处伏笔,第一次小姑送出诗集是笑点,第二次则成了泪点——晓艳一家 遭逢变故之际,诗集里夹着雪中送炭的钞票,以及《相信 将来》里,足以提供 精力 支撑的诗句:“ 坚定地相信 将来吧,相信不屈不挠的 奋力,相信战胜死亡的年轻,相信 将来、 痛恨生命 。”

贯通始终的老式电视机,既见证着家庭中人物关系的改变,也折射出时代洪流中一个平庸家庭的变迁 。

电视机第一次浮现时侧面塑造了主角家庭的社会地位 。之后,这台电视机还陆续成为婆媳矛盾凸显的焦点,母女关系重建的见证 。最后,电视机还成为陈海清迎来事业第二春的 要害:一开始他 无奈 承受“ 投机取巧”,但在下岗潮和家庭的重压下,只能下海经商,最后通过售卖青羊牌电视机发家致富 。

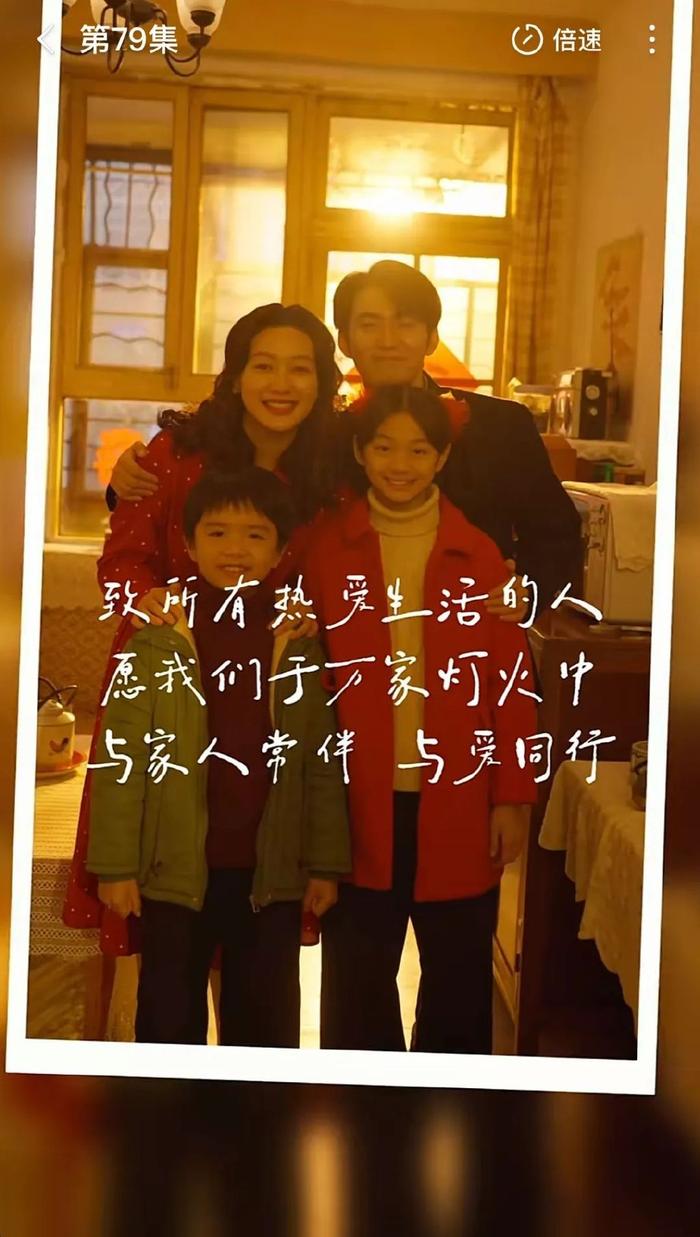

市场上温情治愈向的年代短剧十分稀缺,听花岛精准 捉拿观众关于 好看家庭关系的憧憬,以 温馨治愈 慰藉人心,通过重组家庭关系去探讨“家”的双重 性质:“ 诞生,让我们成为 血统上的家人,而一同 经历的 事件,让我们成为真正的家人 。”

打造这部情怀向短剧的驱动力,一方面基于听花岛对情感叙事的长 工夫深耕,在筹划《家里家外》期间系统解构《请 答复1988》的叙事架构与情感落点, 实现10万字的探究报告,构建起成熟的 步骤论体系 。

另一方面也是听花岛源于对短剧 状态的底层认知,他们 深信短剧天然适配移动互联网的碎片化 流传 特点和手机这一载体,视其为推进内容产业 晋级的下一代产品 状态 。 因而 延续 打破创作边界,不停为 晋升短剧行业天花板进行创新尝试 。

始终率先行业半步,听花岛探究精品短剧新边界

2023年底正式入局的听花岛,是短剧行业里一个特殊的存在 。

当短剧还深陷粗制滥造、 无奈进入主流 视线的漩涡时,《我在八零年代当后妈》以新奇题材和制作质感成为全网爆款,扩容短剧观看人群,让微短剧进入全民热议时代 。

市场都在跟风打造 穿梭情感本时,听花岛又向前一步,打造出女性悬疑复仇爆款《夜色将明》《引她入室》, 攻破“悬疑题材卖不动、与短剧人群画像不符”的市场认知 。

之后,《闪婚老伴是豪门》看见中老年被 忽视的情感需要,《我在长征路上开超市》打造主旋律2.0,让年轻人也爱上主旋律短剧,不停扩宽短剧受众的边界 。

过去一整年,听花岛总是率先行业半步,用行动 证实“短剧是手机上的电视,是最适配移动互联网时代的内容产品”,在听花岛的爆款公式里,统领全局的“1”是全民题材,“短剧值得将全部爆款题材再做一遍”的信念,让听花岛始终在为短剧行业扩张领地,探究爆款题材边界 。

今年短剧春节档十分卷,但少有爆款出圈,其中一个缘由,是短剧还没能创造主流的社交话题,进入全年龄层观众的话语圈层 。

听花岛再次快行业半步,用情怀给出最佳解法,让《家里家外》成为观众情愿在自己熟人社交圈大方分享的短剧,比起强情绪刺激和强情节反转, 到达人心的情怀显然更能让短剧成为经典 。

从全网热议的《我在八零年代当后妈》到全网好评的《家里家外》,后者 能够看作是听花岛历时一年的call back,成长型厂牌听花岛,由情绪向情怀 晋级, 实现一次次自我进阶 。

听花岛负责人曾强调,短剧精品化并不是以成本 衡量,而是尊重观众、考量观众 爱好,寻觅大众想看和创作者 抒发的 交加 。 将来一年,听花岛还会 接续试水千万级别的短剧,尝试更多创新题材,探究短剧精品化的天花板 。

短剧行业进展到现在,已经不只不过 谋求表面的题材更迭,短剧产业已经步入价格深水区,短剧文化正在从下至上重塑行业 。

当《家里家外》用情怀向激发时代共鸣,我们看到的不只不过内容 状态和爆款题材的迭代,更是一个文化平权时代的开启 。在这个过程中,每个一般人的情感诉求都得到被倾听、被尊重的 权力,《家里家外》通过细描 逾越 血统的爱与 了解,诠释了一般人对 现实化家庭的憧憬,这兴许正是情怀向短剧最具革命性的 精力内核 。