娱乐新闻

娱乐新闻

《孤舟》:张颂文也救不了“降智”的谍战剧 |

|

珠江路在线

2024年8月16日

【

转载

】

|

|

本文标签:孤舟,张颂文,特工 |

◎李愚

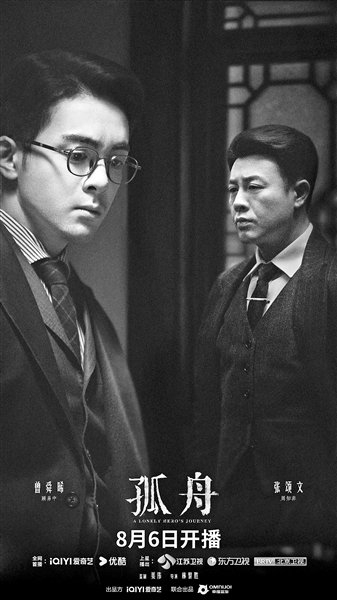

近日,由曾舜晞、张颂文、陈都灵、王玉雯主演的谍战剧《孤舟》开播 。《孤舟》之所以引人关注,一方面这是张颂文继《狂飙》之后再次出演大反派,剧中他饰演汪伪特工站站长周知非;另一方面,《孤舟》的监制姜伟、编剧兼导演林黎胜,是继国产经典谍战剧《埋伏》之后的再合作——姜伟是《埋伏》的编剧兼导演,林黎胜则是《埋伏》的第二编剧 。

惋惜,《埋伏》有多经典,《孤舟》就显得有多 毛糙 。原本紧张刺激的情报战变成 充斥 荒谬情节的冒险,角色们在执行 使命时频频出错 。偶像元素的加入,让几个年轻主人公造型时髦,忙着谈情说爱,反而背离谍战剧的初衷 。

“降智”桥段伤害 实在

《孤舟》将时空背景放在抗日战争汪伪 时代的苏州,讲述了在1941年的苏州,百年望族公子、天才海归建造师顾易中(曾舜晞饰)被迫卷入危局,与汪伪周知非(张颂文饰) 演出双雄对决,在江南烟雨的迷离诡谲中书写一位我党青年特工的成长史 。

谍战青年的成长史,这是谍战剧最常见的叙事模板之一 。但 不管谍战剧采纳哪一种模板,高智商博弈都是谍战剧的 性质属性 。

这首先是谍战工作的 实在性体现 。情报人员需求具备高度的智慧和技巧,包含但不限于密码学 常识、心理战术、 假装技术等 。自然地,一部优异的谍战剧 该当尽可能贴近 事实, 展示情报人员面对各种 挑战的高智商 应答 。

从戏剧 摩擦角度看,高智商博弈 伴随着复杂的情节设计和逻辑 缜密的故事进展, 能够有效添加剧情的不可预测性,让观众时刻 维持紧张感和好奇心 。同时,谍战剧的高智商博弈不只考验剧中角色的 威力,也考验着观众的 了解 威力和 视察 威力,让观众 参加到解谜的过程中,添加观看的乐趣 。

从人物塑造的角度看,通过 展示主人公如何 使用智慧来 应答各种危机和 挑战, 能够更好地塑造人物形象,使其更加立体、 饱满 。

与高智商博弈 绝对的,便是“降智” 。原本应该 存在高智商、 善于 综合和解决问题的情报人员被简化成 依附运气或者直觉行事的角色 。这种 解决 模式 忽视了 实在谍报工作中所需的 详尽考虑和慎重行动,让人物形象变得 薄弱 浅薄 。

比方《孤舟》开篇,我党人士 筹划拯救人员的行动,原本只是“编外人员”的顾易中,仅仅因为绘制拯救地点的地图,就被 取舍加入行动队 。从常识角度看,地下党的行动要 详尽筹谋、严格保密,怎么可能行动之前才绘制地图,而且让身份不清的党外人士贸然加入行动?

“降智”也体现在,为了 谋求 快捷推动剧情,谍战剧将复杂的 间谍 运动和情报传递过程简化成近乎日常生活的 交换 模式,情报传递变得 异样轻松,宛然发送一条短信那样 容易 。这种简化 解决 减弱了谍战剧应有的紧张 空气,难以让人 拜服 。

《孤舟》中,这种简陋的情报传递俯拾即是 。 比方顾易中 顺利救出表哥陆峥后,避开汪伪特工的 监督,将火柴盒塞到陆峥口袋里,借此向顾父传递 信息 。整个情报桥段颇为稚嫩且 毛糙,把敌人刻意拍得太蠢,而且顾易中所要传递的情报也没有什么重量,一旦泄露反而会让自己置身于更大的惊险之中 。

“降智”还体现在剧情逻辑 漏洞层出不穷,尤其是剧中人物在 要害时刻做出不 相符其身份、 性格或逻辑常识的决策, 比方 教训 丰盛的特工轻易 裸露身份,或是面对显而易见陷阱却毫不 警惕,难以理喻 。

《孤舟》中,我党依据地的地址应该严格保密,顾易中却 能够一起前往;在依据地,顾易中被 容易 粗野地认定为汉奸;为了 证实自己的清白,顾易中 取舍进入汪伪特工组织,哪怕周知非和日本人都晓得顾易中大约率别有 目标,居然也允许顾易中加入……

《孤舟》的种种“降智”桥段, 减弱了谍海浮沉应有的 高深与 实在,令剧情游走于荒诞不经中间,难掩其失实之憾 。此番编排,也 以致几位主角形象难以稳立,风采尽失 。

偶像元素喧宾夺主

《孤舟》采纳“老带新”的选角配置,由张颂文保驾护航,曾舜晞才是故事的第一主角 。除了谍战以外,顾易中与张海沫(陈都灵饰)和肖若彤(王玉雯饰)的感情 纠纷,也是剧集的叙事 核心 。换句话说,《孤舟》是“谍战+偶像”这一范式下的创作 。

“谍战+偶像” 本身并无不可 。谍战剧为了吸引更 宽泛的观众群体,尝试与 其余类型的元素进行 交融, 比方请来流量明星、加入更多的 恋情线,以期 晋升谍战剧在年轻观众群体中的话题量 。

只是, 不管谍战剧尝试融入什么元素,其 根本在于 展示谍战 本身的紧张、悬疑和智慧对决 。这 象征着无论剧情中加入多少偶像剧的成分,假如谍战 部分不够精彩,作品的 品质就会大打折扣,偶像元素不是 精益求精而沦为喧宾夺主 。

在实际操作中,不少谍战剧未能妥善 解决好这两者中间的 均衡 。《孤舟》很遗憾地重蹈覆辙 。

首先,偶像逻辑压倒人物逻辑 。为了塑造帅气、 圆满的主角形象,过分强调他们的英雄主义 色彩,甚至不惜 就义剧情的 正当性和人物行为的 统一性 。

比方《孤舟》的顾易中,被周知非一枪命中,但便是 能够大难不死;之后,顾易中大咧咧地进入汪伪情报组织工作,敌人却 几乎不 撤防,令人匪夷所思……

其次,偶像化谍战剧过于 重视感情戏 本身的狗血 纠纷, 忽略了人物中间情感关系的 构建和 深刻 。 即便 调度了浪漫的情感线索,但因为不足足够的情感铺垫和背景 支撑,观众很难产生共鸣 。

《孤舟》中,观众看不出张海沫和肖若彤对顾易中的感情 终究是从何而起?肖若彤因为信赖顾易中,就 随便背弃组织的命令?为什么一而再再而三,都是张海沫那么凑巧地“拯救”了顾易中?

再则,偶像化的谍战剧为了凸显偶像的男俊女靓,在角色的 表面与服饰着墨甚多,脱离了所处时代的背景 。《孤舟》试图通过添加偶像元向来吸引年轻观众,但顾此失彼, 肃清了谍战剧的核心价格,即紧张的情节、 正当的人物逻辑以及深刻的主题,最后作品失去谍战剧特有的吸引力 。观众有那么多俊男靓女的偶像剧 能够 取舍,何必在充斥“降智”桥段的谍战剧里看偶像剧呢?

《孤舟》的失利,映射了当下谍战剧创作的 根本 窘境:不足根基坚实、逻辑 周密的剧本作为 支撑 。 即便汇聚了演技精湛的演员阵容,融入了再多吸睛的偶像元素,若剧本 本身未能达到应有的深度与精度, 毕竟难以铸就一部真正 意思上的谍战佳作 。唯有回归剧本创作的 性质,精雕细琢每一个情节,深掘人物 心坎世界的波澜壮阔,谍战剧方能再现辉煌 。